В русской лексике более 30 500 глаголов, это 1/3 часть всех слов. По правилу написания гласных в личных окончаниях глаголов, они разделены на две основные группы: на I и II спряжения. Среди множества этих слов, обозначающих действия, имеется небольшая часть разноспрягаемых глаголов, в которых присутствуют окончания смешанного типа.

Слово «спряжение» – славянских корней, оно произошло от праславянского «prg», что значило «запрягать, стягивать», и соответствует сегодняшнему значению – «объединять». В лингвистике “спряжение” – это объединение глаголов в две группы по принципу схожести флексий при изменении слов по лицам и числам.

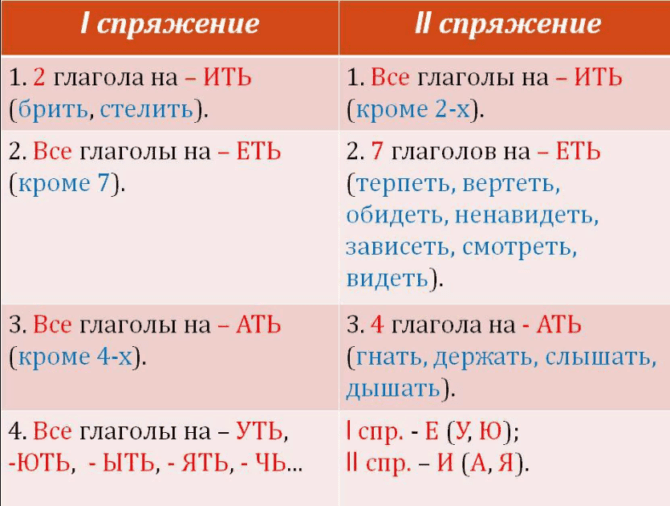

Как уже упоминалось выше, спряжений в русской грамматике два, I-ое и II-ое. Ниже, в таблице, перечислены все глаголы, которые относятся к каждому из спряжений.

Кроме относящихся к I и II спр., в словарном запасе имеют место разноспрягаемые глаголы.

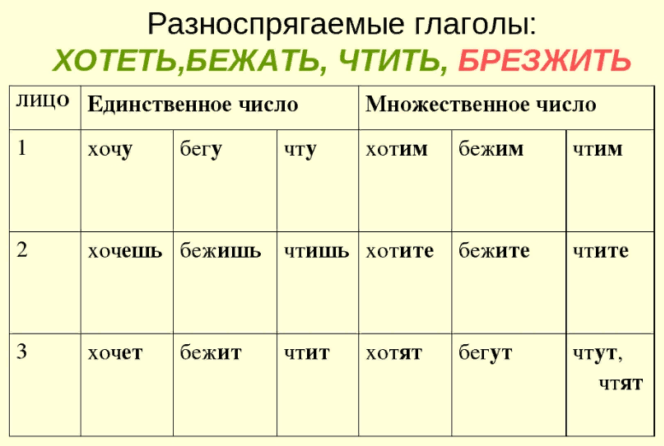

Глаголы разноспрягаемые – это слова, которые в разных позициях, в зависимости от лица и числа, могут иметь окончания сразу обоих спряжений. То есть, в одних позициях они спрягаются по правилам первого спряжения, в других – по правилам второго. Поэтому и называются разноспрягаемые. В русской лексике их немного, но все они, хоть и малочисленны, вызывают затруднения при написании. В них часто допускаются ошибки при выборе гласных в окончаниях слова. Чтобы не допускать ошибок в написании форм разноспрягаемых глаголов, необходимо знать, а лучше выучить наизусть.

Что за явление такое – разноспрягаемые глаголы, изучается в программе 6 класса.

Полный список разноспрягаемых глаголов:

Глагол «бежать» во всех трех лицах ед. ч. имеет формы II спр., а в 3 л. множ. ч. – окончания I-го.

«Хотеть» в един.ч. во всех лицах имеет формы I-го спр., но во множ. ч. – окончания II-го.

Исключительность глагола «брезжить» заключается в том, что действительное причастие образуется от него при помощи суф. «-ущ-»: брезжущий. А должно было бы при помощи «-ащ-», так как этот гл. спрягается по II типу.

Исключением из правила спряжения является и слово «чтить». У него в третьем л. множ. ч. возможны окончания обоих спряжений: «чтут» и «чтят».

Производные формы от указанных выше слов изменяются по аналогии исходников.

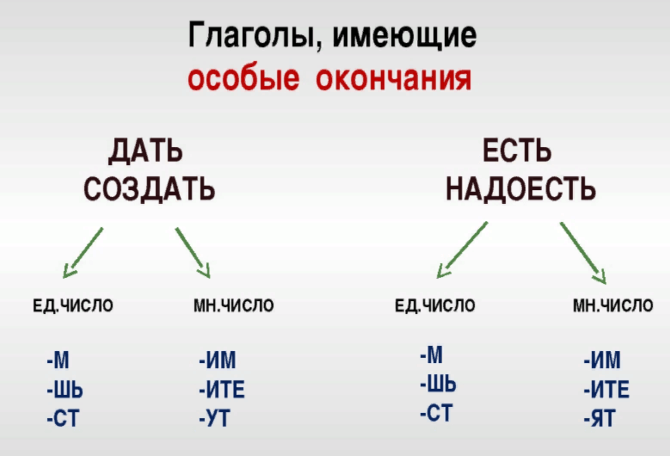

В лексике выделяется ещё одна категория, особоспрягаемыеглаголы. В отличие от разноспрягаемых, с которыми их часто путают, их флексии не соотносятся ни с одним из спряжений.

Глаголы с особой системой окончаний:

Слово «есть» в всех лицах един.ч. трансформируется в «ем», «ешь», «ест». Во множ. ч. к корню «ед-» добавляются окончания – «-им», «-ите», «-ят».

Слово «дать» также имеет особые, нетипичные для спряжений, окончания: в един. ч. это словесные формы с корнем «да-» и окончаниями «-м», «-шь», «-ст»; во мн. ч. к корню «да-» прибавляются: «-дим», «-дите», «-дут». Данные словоформы они остались с древних времен.

К особоспрягаемымглаголам относятся и производные формы от вышеназванных слов.

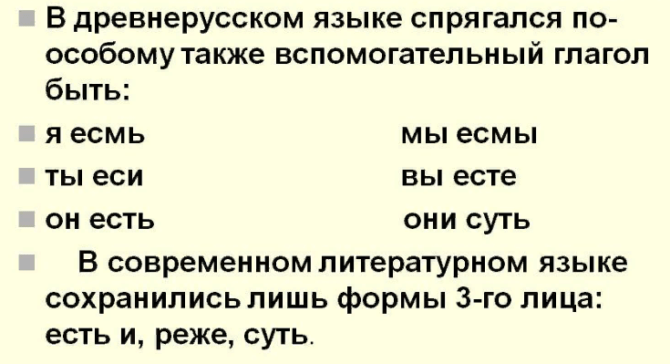

В русском языке еще один глагол имеет характерные особенности спряжения, не соответствующие I-му и II-му, это глагол быть.

От древнерусских форм спряжения – «есьм», «суть», «есмы» – в современной лексике осталась в употреблении единственная форма – «есть», которая в редких случаях звучит и пишется как – «суть».

Кроме всех перечисленных глаголов, отличающихся от основных правил спряжения, в рус.яз. существует понятие «недостаточного глагола».

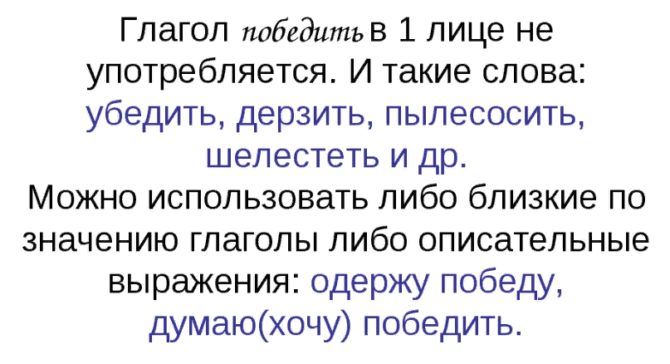

В эту группу входит несколько слов, которые привычном способом спрягать нельзя. К таким словам относится, например, глагол победить.

В 1-ом л. един.ч. можно сказать «одержу победу», но никак не скажешь – «побежу» или «победю».

Нельзя забывать и об особых глагольных формах, таких как: причастие, деепричастие, инфинитив. Они вообще не спрягаются, поэтому и имеют в своем названии слово «особые».

Итак, кроме разноспрягваемых видов, мы узнали о других глаголах, которые не спрягаются, как подавляющее большинство их морфологических собратьев, по первому и второму типу, а в момент изменения по лицам и числам имеют свои специфические окончания. Все это должно помочь правильному, безошибочному написанию окончаний вышеназванных слов, в итоге – способствовать формированию грамотной письменной речи.

В языке за его многолетний путь развития произошло много всевозможных изменений. Слова, которые рассмотрены в этой статье, являются отголоском тех далеких глубинных процессов.